Saalführer

Vallotton im Atelier

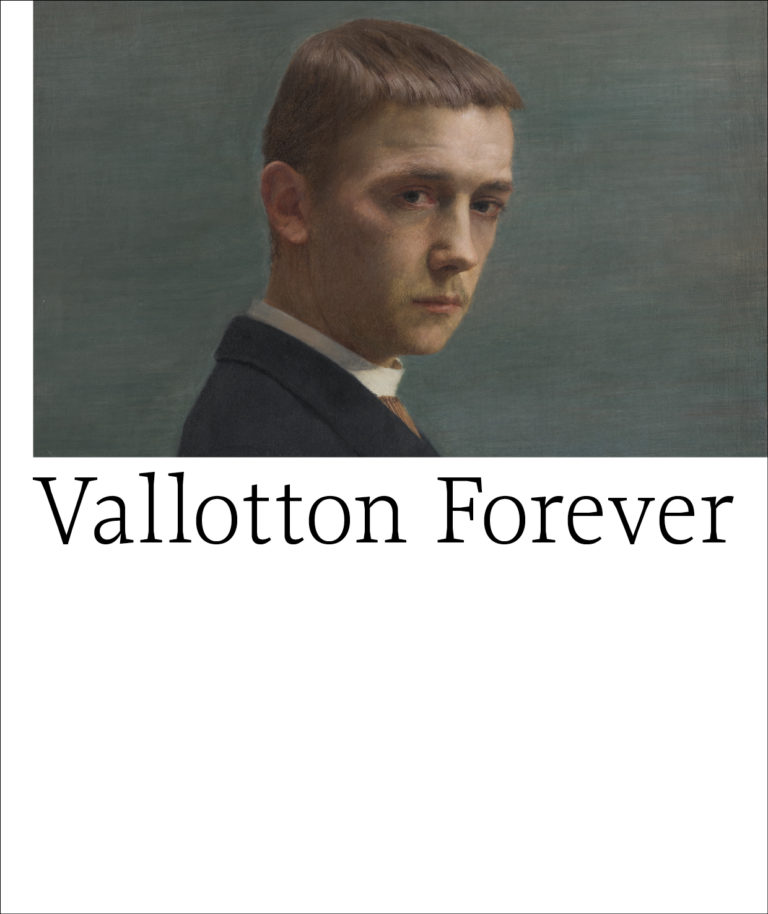

Vallottons Werk umfasst mehr als 1700 Gemälde, Hunderte von Zeichnungen, etwa 1200 Buchillustrationen und Pressezeichnungen, rund 200 Druckgrafiken sowie zahlreiche Schriften. Diese eindrucksvolle Produktion ist das Ergebnis unermüdlicher Arbeit während mehr als vierzig Jahren, von Vallottons Ankunft in Paris im Jahr 1882 bis zum Tod im Jahr 1925.

Während seiner ganzen Karriere arbeitete Vallotton in allen Schaffensbereichen mit hohem Tempo, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. An erster Stelle stand das lebenswichtige und nie gestillte Bedürfnis, kreativ tätig zu sein und sich weiterzuentwickeln. Zudem hatte er Aufträge und Erwartungen seiner Händler zu erfüllen, an Ausstellungen präsent zu sein und ganz prosaisch für den Lebensunterhalt zu sorgen.

In den grossen Ausstellungsräumen des MCBA präsentiert derzeit die Retrospektive Vallotton Forever die bedeutendsten Werke des Künstlers. Die Parallelausstellung Vallotton im Atelier befasst sich mit der Entstehungsgeschichte seiner Arbeiten: mit seinen Vorbildern, seinen Vorgehensweisen und seinen Techniken. Sie schöpft aus den reichen Sammlungen des MCBA und der Fondation Félix Vallotton, um die Etappen vorzustellen, die von der Konzeption bis zur Realisierung eines Kunstwerks führen.

Der Rundgang behandelt sieben Themenbereiche, die eine Vielzahl von Kompetenzen und Fertigkeiten beleuchten: Kopieren nach alten Meistern, Druckgrafik, Landschaft, Porträt nach Fotografien, Illustration, Akt und Grossformat.

1. Nach alten Meistern

Im Jahr 1882 verlässt Vallotton sechzehnjährig Lausanne und zieht nach Paris. Um seinen Traum der Malerexistenz zu verwirklichen, beginnt er an der Académie Julian zu studieren. Im Louvre, wo sein Name im Register der Kopisten verzeichnet ist, kopiert er Werke von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und Antonello da Messina. Diese alten Meister prägen sein Schaffen nachhaltig, insbesondere seine Porträtmalerei.

Das Kopieren, das zum Erlernen des Handwerks gehört, ist für Vallotton auch eine Erwerbsquelle. In einer Zeit, in der für die Reproduktion von Werken noch nicht ausschliesslich die Fotografie zuständig ist, fertigt er druckgrafische Repliken für den Verkauf oder für Kunstzeitschriften an. Das Porträt und das Selbst porträt von Rembrandt, von denen er Radierungen schafft, sind nicht in Paris zu finden: Er arbeitet also bisweilen auch nach Stichen.

2. Druckgrafik

In den späten 1880erJahren wendet sich Vallotton der Druckgrafik auf Metall zu und bearbeitet Platten («Matrizen») in Kaltnadel und Radiertechnik. Die Motive sind persönlicher Natur: seine Mutter, seine Partnerin Hélène Chatenay, Ansichten von Lausanne und Paris.

1891 entscheidet er sich für den Holzschnitt. Nach einer Vorzeichnung bearbeitet er den Holzstock mit einem Messer und schneidet die Teile heraus, die keine Farbe aufnehmen sollen. Die Anforderungen, die diese Technik stellt, fördern die Entstehung eines Stils, der auf der Vereinfachung der Formen und auf den scharfen Kontrasten zwischen Schwarz und Weiss beruht. Diese Arbeiten machen Vallotton berühmt und begründen seinen Ruf. Vallotton nutzt nur selten die Lithografie, eine Technik, bei der das Motiv auf einen Kalkstein gezeichnet wird, so wie 1902 für eine Sonderausgabe der Zeitschrift L’Assiette au beurre.

3. Landschaft

Nach 1900 malt Vallotton seine Landschaften nicht mehr im Freien. Mit wenigen Ausnahmen wie Sous-bois à Varengeville [Unterholz in Varengeville] entstehen sie in seinem Atelier nach Skizzen mit handschriftlichen Anmerkungen oder nach Entwürfen.

Am Meer oder bei seinen Wanderungen über Land füllt der Künstler seine Skizzenhefte mit kleinen Bleistiftzeichnungen, in denen er rasch die wesentlichen Linien festhält. Mithilfe eines Zahlensystems notiert er die Farben, die er wahrgenommen hat. Nach der Rückkehr ins Atelier überträgt er die Angaben auf die Leinwand und rekonstruiert die Landschaft aus der Distanz. Was er als «komponierte Landschaft» bezeichnet, ist eine Umgestaltung der Natur nach seinen eigenen Vorstellungen. Das zweiphasige Verfahren bietet ihm grosse Freiheit bei der formalen Synthese und der Interpretation der Farben und verleiht seinen Bildern die typische dekorative Künstlichkeit.

4. Nach Fotografien

Das Aufkommen der Fotografie ist eines der markantesten Ereignisse der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch Vallotton interessiert sich für dieses neue Medium. Zunächst arbeitet er nach Aufnahmen von Dritten, um seine Porträts zu zeichnen, zu malen oder zu gravieren, wie sein Selbstbildnis oder À Edgar Poe [An Edgar Poe] zeigen. Für den Kunstkritiker Julius Meier-Graefe erklärt diese Verwendung der Fotografie Vallottons Fähigkeit, die typischen Züge eines Gesichts fest zuhalten.

1899 erwirbt Vallotton eine Kodak BullsEyeKamera und macht von nun an seine eigenen Aufnahmen, um gewisse Bildkompositionen vorzubereiten. Seine Fotografien sind mehr als nur Dokumente, sie erleichtern die Übertragung von Volumen auf eine ebene Fläche, ein Prinzip, das seit Vallottons NabisZeit im Mittelpunkt seiner Ästhetik steht.

5. Illustration

In den späten 1890er-Jahren ist Vallotton als Ornamentmaler tätig, insbesondere für deutsche Verlage. Die Tier- und Pflanzenwelt inspiriert seine dekorative Sprache. Für Der Bunte Vogel von 1897, einen Almanach, dessen Umschlag er gestaltet, entwirft er ein ganzes Repertoire an Vignetten mit stilisierten Vögeln.

Diese Vorliebe für ornamentale Motive kommt auch in den Werbeprojekten zum Ausdruck, in denen sich sein Talent als Illustrator, aber auch als Grafiker entfaltet. Für Chocolat Kohler, ein Unternehmen in Lausanne, für welches sein Bruder Paul arbeitet, entwirft Vallotton eine Anzeige, die in der Wochenzeitschrift Le Cri de Paris erscheint; Bild und Schrift ergänzen sich, um eine dekorative Einheit zu bilden. Zudem konzipiert er Verpackungen für Chocolat Vallotton, die Fabrik seines Vaters in Lausanne, die sich unter der heutigen Chauderon-Brücke befand.

6. Akt

Die hohe Anzahl weiblicher Aktzeichnungen in Vallottons Werk zeugt von der zentralen Bedeutung, die dieses Thema in seinem Schaffen einnimmt. Er fertigt diese Akte nach Modellen auf losen Blättern und meist mit grauem Farbstift an. Die Posen sind vielfältig: Es gibt weibliche Akte liegend, sitzend, von hinten, gebeugt oder auf einem Hocker.

Für seine ambitionierten Gemälde, die mitunter mehrere Figuren vereinen, fertigt Vallotton vor dem Malen in Öl detaillierte Zeichnungen an, wie die Studie für Le bain turc [Das türkische Bad] zeigt. Ähnlich wie bei den Landschaften überträgt er die Vorzeichnung in einem von der Beobachtung getrennten zweiten Schritt auf die Leinwand.

Manchmal malt Vallotton den Akt auch direkt vor dem Modell auf die Leinwand und nutzt sein Atelier als Hintergrund. Akte wie Torse nu brun [Brauner AktTorso] oder Torse au châle rouge [Torso mit rotem Schal] sind ohne Vorzeichnung ausgeführt.

7. Grossformat

Während seiner NabisZeit malt Vallotton kleinformatige Bilder häufig auf Karton und in Tempera. Nach 1900 kehrt er zur Ölmalerei auf Leinwand und zu Standardformaten zurück. Monumentale Werke sind selten und mythologischen oder allegorischen Themen vorbehalten.

Im Jahr 1915 schafft der Künstler ein Triptychon, das von den tragischen Ereignissen des Ersten Weltkriegs geprägt ist. Es besteht aus drei Teilen: Le deuil [Die Trauer], Le crime châtié [Das bestrafte Verbrechen] und L’espérance [Die Hoffnung]. Das Ensemble ist 2,5 m hoch und 6 m lang. Um dieses ehrgeizige Projekt zu verwirklichen, fertigt Vallotton drei Vorzeichnungen an und greift auf die «Quadrierung» zurück, eine traditionelle Methode, bei der die Zeichnung und die Leinwand mit Quadraten versehen werden, um die Komposition Feld für Feld zu übertragen. Mithilfe dieser Methode gelingt es ihm, jedes Detail genau festzulegen und seine Skizze ins Grossformat zu übersetzen.